「本当に元が取れるのか」「途中で挫折しないか」「転職につながるのか」。

私(化学メーカーの研究職 → 情報通信会社でAI研究職)は2020年5月にキカガク長期コースを受講しました。

無事にE資格を取得し、転職につなげることもできました。

そんな私が感じた受講前の最大の心配は、AI未経験から本当にモノになるのか、そして高額な受講料に見合う価値があるのかという点でした。

結論から言うと、キカガクの長期コースは初学者にとってAI学習コンテンツとして非常に優秀で、コスパが際立って高いと思います。

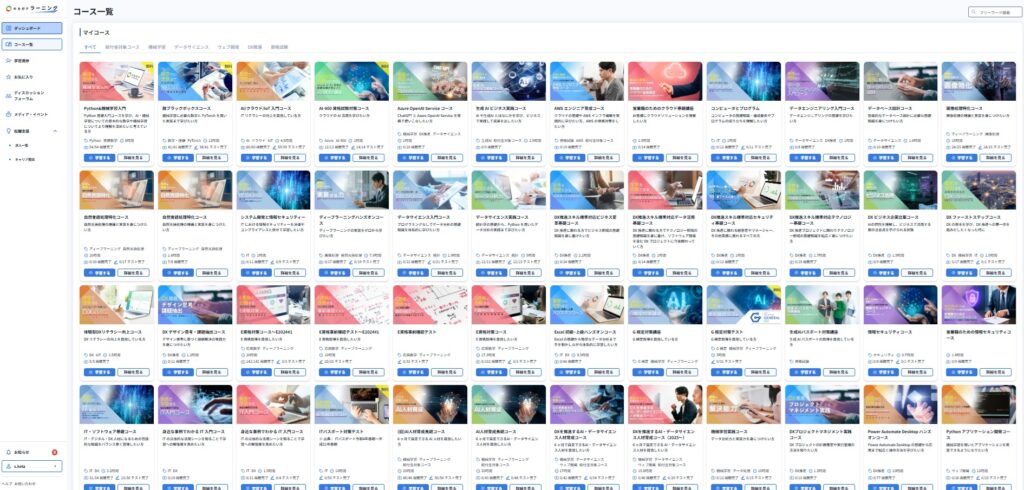

受講後は全コースが“永久”に受け放題(今後の追加コースも対象)という大きなメリットがあり、AIやソフト開発の基礎の学び直しコストが実質ほぼゼロになります。

私はこの仕組みを使って受講後も【画像/自然言語】などの知識を継続的に補強し、2020年6月にAI開発職へ転職。現在は転職前の年収を上回っています。

本記事では、そんな私のキャリアチェンジのきっかけとなった長期コースについて実体験で具体的に解説します。

※尚、私が受講した際は「AI人材長期育成コース」という名称でしたが、現在では「AI・データサイエンス長期コース」に変更されているようです。

✅ 長期コース完遂の鍵は時間の確保: 前半は週6hが最低ライン/週12h以上で加速。動画とSlackで欠席のリカバリは可能。

✅ 長期コース後半のアプリ開発はまずは要件を最小化する/小さく作る/講師に適宜相談することで突破できる

✅ 給付金の活用で実質負担は3割以下に削減できる

✅ 受講開始後から全コースが永久に受け放題(追加コースも対象)

✅ 受講終了後もAI・データ分析の学び直しのがほぼゼロになり、知識の陳腐化を防げる。生涯学習の大きな資産になる

それでは早速始めましょう。

目次

受講前に知りたかった“現実的な学習時間と所感”

最初に必要なのは時間の確保です。

私の6か月の進め方と、実際に感じた所感を共有します。

6か月コースのスケジュール概要

- 1〜3か月(導入〜基礎実装)

- 内容:Python基礎/機械学習/アプリ作成

- 学習スタイル:オンライン動画(自習)+リモート講義

- 講義:平日18:30–21:30(私の場合は毎週火曜)

- 4〜6か月(自走〜成果物)

- 内容:これまでの学びをもとに個別の成果物を作る期間

- 進め方:講師との1on1を活用して要件整理→実装→レビューの反復

実体験:実際に必要だった時間の目安

- 前半3か月

- 最低ライン:週6時間(オンライン動画の事前学習3h+リモート講義3h)

- 加速ライン:週12時間以上確保できると“定着”が上がり、私の場合は一気に楽になりました。

- 欠席があっても致命傷ではない:風邪等で欠席しても、動画は自分のペースで視聴できますし、質問はSlackで対応してもらえました。

- 後半3か月

- 自走期間のため時間設計の自由度が高いです。その分、自分でマイルストーンを設定する力が必要です(ただし、このあたりは講師と相談しながら進められます)。

私は仕事都合で最大3週間連続で講義に出られない時期がありましたが、動画学習+Slack質問でカバーして問題なく完走できました。

他の受講生の“別解”(実例)

平日の講義時間(18:30–21:30)に一度も出られなかった方もいました(家庭の事情)。

それでも成果発表会で完成度の高い作品を発表。

推測ですが、動画学習を軸に計画的に進め、講義外で講師に質問していたのだと思います。

→ 言い換えると、「講義参加=必須条件」ではないです。

自分の生活に合わせて学習導線を設計できる柔軟性があります。

とはいえ、時間があれば、理解の定着・他受講生との疑問点共有などできるだけ講義も出席することをおすすめします。

カリキュラム実録──つまずきポイントと私の成果物例

このコースの最大目的は自分のスキル向上と市場価値を上げることのはず。

ただ、現実的に考えてお金の面から給付金を活用することは必須だと思いますので、ここでは給付金を獲得するために必要な要件とその乗り越え方について話します。

私が実際につまづいた点と成果物の例について紹介します。

受講費用と私の実質負担(当時)

- 受講料:税込 792,000円(6カ月)

- 制度:専門実践教育訓練給付金 対象講座

- 私の実質負担:237,600円(約30%) ※当時適用された条件のもとで受給。現在は最大80%相当まで拡充されています(最新要件は必ず公式で確認)。

修了条件(当時の指定)と全体像

キカガクから案内された給付金の申請に必要な修了条件は次の3つでした。

- 長期コースの全動画の視聴

- 画像分類モデルの提出(正解率90%以上)

- AI搭載アプリの提出

ポイント:1は淡々と進めればOK。実質的な関門は2と3です。以下、私のつまずきと解決策を書きます。

② 画像分類90%以上:精度が伸びない“壁”との戦い

専門的な機械学習の用語が出てきますが、今は知らなくても大丈夫です。

講義できちんと説明されますので、今は雰囲気を掴んでください。

- つまずき(実情):

- 学習画像が多くはないため、精度が上がりづらい(過学習と汎化不足の板挟みになりやすい。)

以下は私が行った取り組み方です。

- 私の乗り越え方(最小で効く順):

- Baseline(前提条件)の固定:乱数固定・前処理固定・学習/評価の分離(

train/eval) - モデル/HP:学習率・バッチサイズ・エポック・最適化手法を表で管理し、変更は一度に1点

- 可視化:学習曲線(loss/acc)をしっかりみる。

- Baseline(前提条件)の固定:乱数固定・前処理固定・学習/評価の分離(

- 結果:上記の“小さく測る”運用で正解率90%超をクリア。

- もし今やるなら:結果ややり方に対してChatGPT/ツールに相談すれば探索効率はさらに上がると思います。(当時はAIエージェントがありませんでした。もちろん講師に聞くでもOK)

③ AI搭載アプリ提出:設計を小さく切ると完走しやすい

- つまずき:

- 私の場合、最初は“やりたいこと”を盛り込みすぎて要件が肥大化してしまいました。

- フロント/推論/データ入出力が絡むため、どこまでやるか明確にするとよいと思います(進行状況に応じてでもよい)

- 私の乗り越え方(段階設計):

- 最小要件をひとつに絞る(入力→推論→出力画像の保存 まで)

- 学習データの収集・作成は最小限に(必要に応じてダミー画像で代替)

- モジュール化(推論関数を独立、I/Oはテスト可能に)

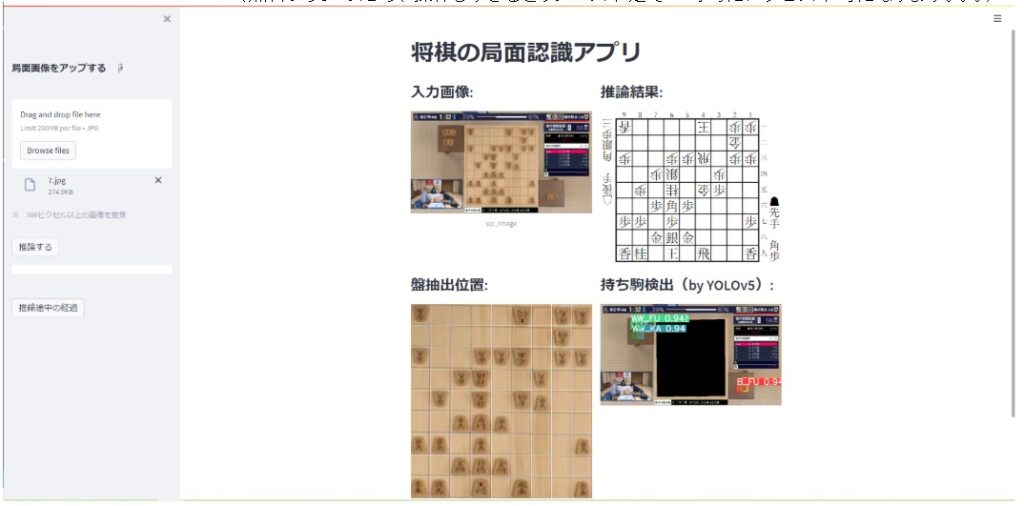

ちなみに私が作成したアプリも参考に載せておきます。(出来はあまりよくないかもしれないですが。。)

私の提出物:将棋の局面認識アプリ

目的

配信映像などの将棋盤スクリーンショットから盤上配置と持ち駒を自動抽出し、盤面図として可視化する。

取り組み要点

- 処理フロー:盤領域抽出→マス分割→駒分類→持ち駒検出(YOLO系)→盤面図作成

- 工夫:歪み補正・境界検出のロバスト化、クラス混同対策(解像度/augmentation)など

- 見せ方:入力→盤面図→検出サマリを1画面で提示して“意思決定に効く可視化”に集中

完全に趣味っぽいアプリになりましたが、当時は、「①最先端だった物体検出モデルを活用したこと」、「②学習データを自分で収集するしたこと」、「③学習の仕方を工夫し精度改善の試行錯誤をしたこと」、「④動くアプリに仕上げたこと」は実務に応用できるので大変勉強になりました。

“生涯受講(全コース受け放題)”のコスパをどう活かすか

キカガクの長期コースを受ける最大のメリットの一つは、受講開始後に全コースが無料で永久に受け放題になるということです。(キカガクがつぶれない限り)

この特典は受講後の学び直しコストを限りなくゼロに近づける仕組みなのでメリットが非常に大きいです。

単純計算しましたが、私が試算した限り長期コース以外の受講料総額が記載されている範囲で約278万円になるので、少なくともこれが全てタダになる計算です。

- ポイント

- 受講後はキカガクの全コースが永久に受け放題。 しかも受講後に追加されるコースも対象。技能の陳腐化に追随できるのが本質的価値。kikagaku.co.jp

- 第三者レビューでも**“永久的に受け放題”**の特性がコスパ要因として言及。

- 活用戦略

- 長期コースで“AI基礎の土台+作品で応用”を固める

- 受け放題で領域別の深掘り(例:NLP/画像/生成AI/クラウドなど)を半年〜1年の計画で知識をアップデート・深堀。

- 職務領域や市場変化に応じて“必要なときに必要な講座へ”回帰。費用追加なしでリスキリングを継続。

金額合算の“いくら相当”は講座ラインナップ/価格改定で変動しますが、是非「生涯受講で学び直しの可変コストがほぼゼロ」という利点を活かしてください。

こういう人は“元を取りやすい”/取りにくい

向き不向きは、学習時間を確保できるかと受講後もAIやデータ分析・ソフト開発のスキル向上に興味があるかで変わると思います。

- 元を取りやすい

- 6か月の長期コースにおいて、目安で週6時間程度の取り組み時間を確保できる

- 今の業務もしくは転職先でAIやデータ分析などを活用する必要性を感じる

- 受講後も継続的に学習することに興味がある(キカガクのコースが受け放題)

- 取りにくい

- 長期コースを実行するための時間を確保できない

- AIやデータ分析の必要性を感じない・もしくは受講後もスキル向上の意思がない

よくある不安Q&A

- Q. 途中離脱が怖い

- A. 3週連続でスケジュールが崩れても大丈夫。動画視聴計画の見直しや講師への相談をうまく活用。

- Q. “本当に転職できるか”が不安

- A. “未経験枠”よりも既存強み×AIの掛け算が刺さります。研究バックグラウンドなら「実験設計・統計的思考・AI技術」が武器。作品は自分の強みが活きる領域で。

- Q. 家族の理解を得にくい

- A. 6か月間の長期コースのスケジュールを家族に説明し早めの相談を。家事の役割分担を明確にしておくとスムーズ。

まとめ

長期コースは“最初の3か月で土台を作り、後半3か月はアプリ作成の自走期間です。

前半は週6〜12時間の固定化で安定運行、アプリ開発は小さく作って測る/要件を最小化することで突破できます。

費用面は給付金をしっかり活用しましょう。

受講開始後から長期コース以外の全コースが受け放題になるので生涯学習にうまく活用しましょう。

※ 尚、本記事は4年前の体験に基づいているので、情報がアップデートされている可能性があります。

そのあたりの確認は、実際の説明会に参加して確認されることをおすすめします。

説明会に参加後に、自分に合わないと思えば、受講をしなくてもOKです。

本記事の引用元

キカガク|専門実践教育訓練給付金(FAQ:申請手続きはハローワーク) kikagaku.co.jp

厚生労働省|教育訓練給付金(制度の公式ガイド) 厚生労働省

厚生労働省|令和6年10月からの拡充(最大80%に引き上げの告知) 厚生労働省