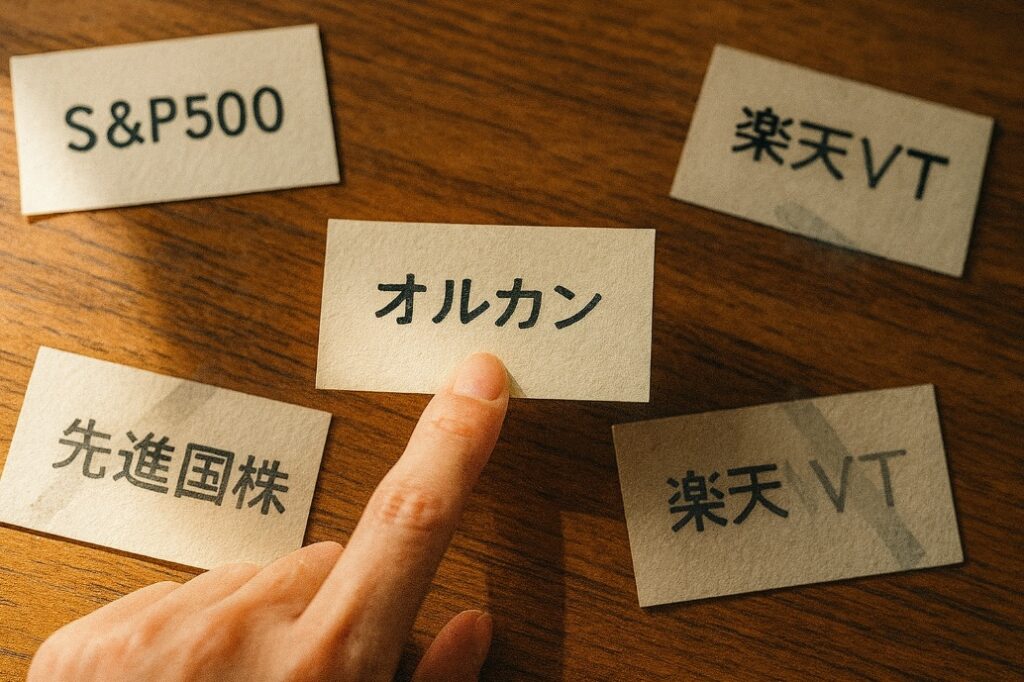

積立NISAじゃなくて“新NISAの積立投資枠”で、オルカン一本にして本当に大丈夫?

S&P500や先進国株、楽天VTなどの名前が頭をよぎって、比較サイトを渡り歩く——その時間、しんどいですよね。

しかも“失敗したくない”気持ちが強いほど、選択肢を増やすほど決められなくなる。

大丈夫。

長期×積立という前提なら、“迷ったらオルカン一本”は十分に理にかなう選択です。

本記事は、その選択がなぜ合理的なのか、他との違い、今日から設定できる手順までを一気通貫で示します。

✅ 結論:迷ったら“オルカン一本”でOK。世界の株式に自動で分散、国・通貨・セクターの偏りを抑え、長期の“外しづらさ”が高い。

✅ 一本化の根拠は3つ:①世界分散(構造的に外しにくい)②手間最小化(続けやすさが最大の武器)③低コスト×運用の再現性(トラッキング精度)。

✅ 比較で迷うなら「自分は“世界の平均をとる”のか、“米国に賭ける”のか」を決めるだけ。決められないなら**平均(オルカン)**が合理的。

それでは早速始めましょう。

目次

なぜ“オルカン一本”が合理的なのか(3つの根拠)

長期×積立で「外しにくい・続けやすい・低コスト」を同時に満たせるか——この観点で“オルカン一本”の合理性を説明します。

① 世界分散の“外しづらさ”

国・通貨・セクターの偏りを自動で薄め、どの地域が伸びても捕まえられる“網”を常に張れる。未来の勝者は事前には分からない——だからこそ平均を取る戦略が長期では有効です。

② 手間最小化=継続力の最大化

長期投資のリターンは「続け切れるか」に強く依存。複数ファンドの組み合わせや定期リバランスは、“やらない理由”を増やします。一本化は悩みを減らし、愚直な積立を可能にする最強の仕組み。

③ 低コスト×再現性(トラッキング精度)

市場平均に連動するインデックスはコストが命。オルカンは信託報酬が低く、実運用の**指数追随(トラッキング)**も安定。期待値のブレを小さく、長期の複利をジャマしません。

まとめると、「何が勝つか分からない未来」に対し、「世界の平均を低コストで粘り強く取る」のがオルカン一本。"外しにくい・続けやすい・コスト安”の三拍子です。

よくある迷いを一発で整理(比較表)

「想定利回り」は長期・名目・税/コスト控除前のざっくりレンジ。意思決定の目安としてご利用ください。

| こんな人向け | 選択 | 期待と割り切り | 想定利回り(長期レンジ/実績参考) |

|---|---|---|---|

| 世界全体に広く乗りたい/決めきれない | オルカン | 勝者不明の未来に平均で張る。地域偏りを自動調整。 | 年4〜8%(参考:MSCI ACWIの30年CAGR ≈ 8.1%〈1995–2025相当、指数連結換算〉) (BlackRock) |

| 米国中心の伸びに賭けたい | S&P500系 | 米国の構造的優位を信じる代わりに、地域集中のブレを許容。 | 年6〜10%(参考:S&P500の30年CAGR ≈ 10.3%〈1995–2024、配当込み〉) (スリックチャート) |

| 先進国コア+新興国を薄く | 先進国+新興の組合せ | 自前リバランスが必要。メンテの手間を許容できるなら。 | 年4〜7%(目安) |

| VT系(全世界)を別ラインで | 楽天VT等 | コンセプトは近い。重複投資に注意(2本持ちは冗長)。 | 年4〜7%(目安) |

決め方はシンプル:「平均(オルカン)」か「米国集中」か。

迷うなら平均のオルカンでOK。

一本化のメリット(続けられる)が、長期では“勝ち筋”です。

新NISA「積立投資枠」——実務のチェックリスト

ここからは、迷いを断ち切り、“つみたて設定”に変える道筋です。

判断を終えたら、早めに完了させるのが重要。

明日からの自動化の流れを作ります。

- 口座準備:NISA口座が有効か確認(証券会社のマイページ)。

- 対象商品の確認:オルカン等の積立投資枠対象を選ぶ(目論見書の手数料・ベンチマークをチラ見)。

- 金額設定:可処分所得の**10〜20%**を目安に。将来キャッシュフロー(教育費・住宅)と両立できる額に。

- クレカ積立:可能なら還元率を活用(上限と決済日を把握)。

- 増額・ボーナス月設定:季節支出に合わせてムリなく上振れできる設計に。

- 初回実行日の確認:買付日・引落し日・ポイント付与日をメモ。

- 見直しルール:年1回だけ“目論見書・コスト・乖離”を点検。成績で乗り換えない(逆効果の典型)。

ポイント:設定は最小限、運用の意思決定は年1回。これが“続けられる”を最大化します。

“不安”に答えるQ&A(感情のつまずきに先回り)

合理的だと頭で分かっても、感情の不安が最後のブレーキになります。

よくある質問に短く要点で回答しておきます。

Q1:為替が怖い

A:短中期のノイズ。ただし通貨分散はむしろ緩衝材。長期では企業の利益成長が主役です。

Q2:新興国が不安

A:オルカンは時価総額比で自動調整。過大な賭けになりづらく、構造変化が起きれば自然に比率が入れ替わる仕組み。

Q3:米国に集中した方が伸びるのでは?

A:可能性はあるが不確実。米国企業の成長性に不安が残るなら**平均(オルカン)**が合理的。

Q4:iDeCoや別ファンドと重複しない?

A:重複は避ける。コアは一本、周辺で“少量のこだわり”を足すなら総額の2割以内に留めると運用管理がラク。

取り崩し(出口)まで設計して“最後まで勝つ”

積立は入口設計、安心して続けるには出口設計が不可欠。

最初にルールを決めておけば、相場やニュースに感情を揺らされません。

ここでは再現性のある型を提示します。

- 各ライフイベントに必要な分以外は、基本は取り崩さない。

- 現金クッションを生活費6〜12か月分用意。

- ライフイベント用の取り崩しは年1回にまとめ、相場変動のノイズを減らす。

- イベント別の型

- 教育費:目標時期の1~3年前から段階的に現金化。

- 住宅頭金:購入に必要な分を1~3年前から段階的に現金化。

- 老後:年金開始時期とのブリッジ資金を計算し、取り崩し率を調整。

出口は「ルールに従う仕組み」に落とすと、相場と感情に振り回されません。

“つまずき”を避ける注意点(短く、効く)

良い方針でも、習慣を壊す落とし穴があります。ここは短く鋭く。やりがちな失敗を先に知って回避しましょう。

二度塗りの分散:オルカン+先進国などは重複しがち。一本でよい。

成績で乗り換え:直近好調に飛びつくのは逆効果。方針固定+年1回点検。

情報見過ぎ:週次・月次での評価はメンタルを削る。半年〜年次で振り返る。

まとめ

あなたの悩みは「一本化で本当に大丈夫か」「後悔しない選択か」「今すぐどう設定するか」。

ここまでで、合理性・比較・実務・出口まで一本道で確認しました。

- 答え:迷うなら“オルカン一本”でOK。

- 理由:①世界分散で外しにくい ②一本化で続けやすい ③低コスト×再現性。

- 今やること:口座→対象商品→金額→クレカ→初回日→年1回点検。

- その先:取り崩しルール(定率+減額条件)と現金クッションで、最後まで“自分のペース”を守る。

最終バランス:基本はオルカン一本で十分。

ただし、利回りの上振れを積極的に狙いたい・米国の構造優位に賭けたいという明確な意志と許容度があるなら、米国中心(S&P500系)も選択肢。

その場合も、方針固定と年1回点検のルールは共通です。

本記事の引用元

・MSCI「MSCI ACWI Index – Factsheet」

・BlackRock「iShares MSCI ACWI ETF – Fund Fact Sheet」

・Slickcharts「S&P 500 Total Returns by Year」